Geschickte Frauenhände

Kindheitserinnerungen von Max Lang

Blaue Kunst

„Hänsla, renn amall geschwind naouch Froschgröi zun Schallersch Adl und fraouch, wöi´ch zieng sell: vier vier oder vier fimpf!“ Ich, der Hans, bin 7 Jahre alt und gehe in die erste Klasse: Es ist um das Jahr 1909. Den „Schallersch Adl“ kenne ich gut. Er ist der junge Nähfaktor, zu dem meine Schwestern nähen.So renne ich denn den Anger hinunter, mitten auf der ungepflasterten, staubigen Straße. Vor Autos brauche ich keine Angst zu haben; es gibt in Naila noch keine. „Vier vier oder vier fimpf“. Ich weiß nicht, wie oft ich das vor mich hingemurmelt habe, bis ich endlich den steilen Berg in Froschgrün emporgekeucht bin. Das letzte Haus auf dem Weg nach Rothleiten gehört dem Herrn Adam Schaller. „Comptoir“ steht auf dem Porzellanschild an der Türe, durch die ich jetzt eintrete.

Im Raum riecht es nach Spiritus und nach gestärkter Wäsche. Ein Mann in einem weißen Mantel steht über einen großen Tisch gebeugt. Ich höre das Rascheln von Papier. „Wos willst denn, Klaaner?“ „Ejch sell vier- oder fimpfmal fraoung“. Der junge Mann lacht. In meinem Kopf kreisen in buntem Wirbel die Zahlen vier und fünf und ich fühle mich restlos in dieser Zahlenkombination verstrickt.

Für den „Mann vom Fach“ sind aber scheinbar diese Zahlen ganz feste Vorstellungen und Begriffe. Er geht in einen Nebenraum, kommt sofort wieder und sagt:“Wart ner e wengla, es Freilein Kemnitzer kimmt gleich, dej waß scho, wöi dei Schwester zieng sell.“ Dann bückte er sich wieder über die lange Holztafel. „Derf´ich e weng zouschaua?“ frage ich leise. „No freilich“, meint der freundliche Mann, „dou schau nerr zou!“

Er breitet ein Stück weißen Stoffes auf die mit einer dicken Filzplatte belegte Tischfläche aus. Dann nimmt er einen Bogen Papier, der ganz blaugefärbt erscheint. Diesen legt er auf den Stoff und beschwert ihn an mehreren Ecken mit Eisengewichten. Jetzt taucht er ein Stück Filz in ein blaues Farbpulver und verreibt dieses auf dem Papierbogen. „Abakadabra, gleich bist du da“, murmelt er geheimnisvoll und ich warte, was da werden soll. Der „Drucker“ – so wird in der Fachsprache dieser Mann genannt – hebt den Papierbogen von dem weißen Leinenstoff. Und welches Wunder. Der Stoff ist nun plötzlich mit einer blauen Zeichnung versehen“. Ich erkenne deutlich eine Blätterranke und meine, der Mann könne wirklich zaubern. Er sieht mein erstauntes Gesicht und hält den Papierbogen gegen das Licht des Fensters. Da erkenne ich deutlich die Blumenranke in Form von winzigen kleinen Löchlein. Durch die Löchlein der „Schablone“, wie der Drucker den Papierbogen nennt, wird das blaue Farbpulver gerieben und erscheint dann als blaue Zeichnung auf dem Stoff.

Ich weiß jetzt wie die Muster auf dem Stoff entstehen, die ich schon viele Male auf den Werkstücken bei meinen Schwestern gesehen habe. Und muss nun über das „Abakadabra“ lachen.

„Jetzt müssen wir aber dafür sorgen, dass die blaue Zeichnung auf dem Stoff haften bleibt.“ Der Drucker nimmt eine kleine Glasflasche mit einer wasserhellen Flüssigkeit. Es ist ein „Zerstäuber“. Der Mann drückt auf einen Gummiball, und aus dem Röhrchen sprüht ein feiner Regen auf die Zeichnung des Stoffes. Mit diesem feinen Spiritusregen wird die blaue Farbe auf dem Stoff befestigt. „Fixieren“ nennt man das. „Wenn du wiederkommst, dann zeige ich dir, wie die Löchlein in die Schablone gestochen werden.“

In diesem Augenblick tritt ein Fräulein in den Raum. Sie drückt mir einen Zettel in die Hand und lacht: „Den gibst du deiner Schwester!“ Ich bin froh, dass ich mir nichts merken muss und mache mich schnell auf den Heimweg.

Wer zieht näht nicht

Meiner Schwester wartet schon auf meine Nachricht, die ich ihr nun schriftlich überreiche.

Gleich wird mit der neuen Arbeit begonnen. Als „Zieherin“ braucht meine Schwester Bärbel keinen sogenannten Nährahmen. Sie hat vor ihrem Stuhl noch einen Schemel stehen, auf den die Füße gestellt und dadurch die Knie gehoben werden. So braucht sich die Zieherin nicht so tief über ihre Arbeit zu bücken. Ihr „Werkstück“ liegt auf ihren Knien und wird zuweilen auch am Rock festgesteckt. Über Zeige- und Mittelfinger steckt eine kleine Schere mit einem sehr spitzigen Schnabel. Es ist eine sogenannte Ziehschere. Nach dem aufgedruckten Muster werden nun einige Kettfäden des Gewebes an zwei gegenüberliegenden Stellen zerschnitten und mit einer längeren Nadel ausgezogen Das gleiche geschieht mit den Schussfäden, so das an den vorgedruckten Stellen der Stoff netzartig durchbrochen wird. Ohne Aufhören greifen die Spitzen der Ziehschere in den Stoff. Sie finden immer die richtige Anzahl der Fäden genau an der vorgezeichneten Stelle und schon fahren die betreffenden Fäden von der Nadel erfasst, zischend aus dem Gewebe.

Draußen lockt ein sonniger Vorfrühlingstag. Aber es ist keine Zeit zum Schauen. Der Arbeitslohn ist gering. Die Stunden verrinnen. In der Mitte der Decke ist ein großer ovaler, netzartiger Fleck entstanden. Und auch in den Ecken sind kleine Flächen „gezogen“. Da tritt die zehnjährige Christine vom Nachbarhaus in die Stube. „Host scho wos gezuung, Bärbel?“ „Graoud böi´ch fertig, kost die Deck´n gleich möitnema.“ Chistine will sich gerade ein bisschen unterhalten. Da ruft schon ihre Mutter und Christine stürmt zur Tür hinaus.

Morng miss ich hamtroung

Sie wird die Decke nun „renneln“. Das Renneln ist eine der leichtesten Stickereiarbeiten. Wohl die meisten schulpflichtigen Mädchen der Orte unseres Landkrieses sitzen nach der Schule vor ihrem Nährahmen beim Renneln. Dabei werden die beim Ziehen stehengebliebenen Webfäden mit Nadel und Faden umschlungen. Dann sieht die betreffende Stelle im Stoff wirklich wie ein Netz aus. In den Wintermonaten rennelt auch Christines Vater, wie es so viele Männer tun. Er ist Mauerer. Und da es zu der Zeit, von der ich hier erzähle, keine Arbeitslosenunterstützung gibt, hält jeder Erdarbeiter, Maurer oder Zimmermann während der Wintermonate auch einer anderen Beschäftigung Ausschau. Ich sehe Christines Vater oft beim Renneln zu. Staunend beobachte ich, wie seine klobigen Hände, die sonst mit Hammer und Kelle arbeiten, nun mit Nadel und Faden umgehen. Für ihn ist das die einzige Gelegenheit, währen der Arbeitslosigkeit etwas Geld zu verdienen.

Ich bin Christine gefolgt und stehe nun in der niederen Stube unserer Nachbarn. Christines ältere Schwester Sofie sitzt vor ihrem Nährahmen und „stopft“. Ich darf mich in die Nähe setzen und zuschauen. Im Nährahmen ist eine Decke eingespannt. Neben dem großen gerennelten Viereck liegt das Stickmuster. Mit flinken Händen werden Nadel und Faden durch die feinen Löchlein geführt. Ich kann mit meinen Augen kaum folgen. „Dou koost obbr geschwind näha“, meine ich. „Des macht die Ibung. Öich haou des Näha ja scho in deim Alter oogfangt“, entgegnet Christines Schwester, ohne von der Arbeit aufzusehen. „Die Ärbedd is sehr notwendig“, fährt sie im Erzählen fort, „morgn miss ich hamtroung“. So wird bei uns das Abliefern der Handarbeit beim Faktoren genannt. Und schnell wie bei einer Maschine fährt die Nadel durch die Löchlein und wieder zurück. „Morng derfst die fertig Deck´n säing“, verspricht mir die Näherin.

Draußen will sich der Vorfrühlingstag verabschieden. Die Dämmerung schaut durch die kleinen Fenster der Wohnstube, die zugleich auch Arbeitsraum und Küche, mitunter sogar auch noch das Schlafzimmer abgeben muss. Die beiden Näherinnen müssen sich immer tiefer über die Arbeit bücken. „Öich wer halt ball a Brilln braung“, meint die ältere Schwester. Die dauernde Überanstrengung der Augen bei der Handarbeit macht die Näherinnen frühzeitig kurzsichtig. Viele tragen schon Brillen.

Die Arbeit geht weiter

Ich verabschiede mich. Als ich daheim in die Stube trete, putzt meine Mutter gerade den Docht der Petroleumlampe und gießt neues Öl in den Behälter. Meine Schwestern dürfen derweilen einen Augenblick verschnaufen. Bald füllt der warme Schein der Petroleumlampe die Stube. Auch aus den Fenstern der Nachbarhäuser dringt der matte Schimmer der entzündeten Lampen. Gerade lehnt der „Wegmacher“ seine Leiter an unser Haus, füllt die hier angebrachte Laterne mit neuem Öl und entzündet sie. Ich freue mich über den traulichen Schein der Laterne an unserem Haus. Überall in den Stuben geht die Arbeit an den Nährahmen weiter und es wird wohl Mitternacht bis mit den letzten Näherinnen auch unser Städtchen zur Ruhe geht.

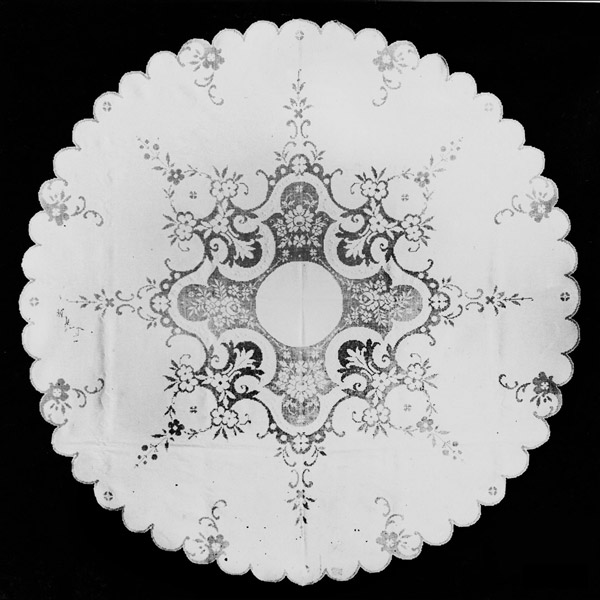

Als ich am nächsten Tag nach Schulschluss in die Stube von Christines Eltern trete, hat Schwester Sofie gerade „ausgespannt“. Beide Mädchen halten die Decke ausgebreitet. Alle freuen sich über die gelungene Arbeit, und auch ich kann mich an den Englein und Rehlein, den Bäumchen und Blumen nicht sattsehen, die Christines Schwester mit Nadel und Faden in das Netzwerk der Decke gezaubert hat.

Nachtrag

Viel später erlaubte mir Frau Kemnitzer auch einmal, ihr Atelier zu betreten. Auf einem breiten Tisch lagen Bleistifte, Lineale fein säuberlich aufgereiht. Verschieden große Blätter Papier stapelten sich auf einem hohen Regal. Aber besonders zog mich ein wunderbares Bild auf einem großen Papierbogen an. Frau Kemnitzer erklärte mir, dass sie die kunstvollen Muster zuerst aufzeichnete und dann mit einer Stechmaschine eine Schablone daraus anfertige. Jetzt war mir klar, die vielen kleinen Löchlein dienten zum Aufpausen des Musters auf die Stoffe.

Ein Prunk-Tafeltuch zu mustern (gestalten) ist eine sehr vielseitige Aufgabe. Die Techniken der Näharbeit werden bereits beim Entwurf festgelegt, wie Wickel á jour und Plattsticharbeit (Hochstickerei). Außer modernen Stilmustern, Ornamenten, Blumenmotiven, werden auch sehr gerne Bilder der Mythologie (Sage und Geschichte) zugrunde gelegt. Viele wertvolle Tafeltücher werden in allen Größen mit den entsprechenden Mundtüchern angefertigt.

Auszug aus „Heimat und Schule“ Nummer 3, 1962

Ausschnitt aus der Broschüre „Frauen mit Geschmack wählen echte Handstickerei Frankenwälder Art!“ (1937)